넛지를 한문장으로 요약하면

- 자기가 선택했다고 생각하게 만드는 슬~쩍의 기술들

넛지를 두 문장으로 요약하면

- 사람에게 강제력을 동원해 바꾸려고 한다면 역효과를 낳는다.

- 아주 미묘한 차이로 다르게 행동하게 할 수 있다.

사람은 직관이 최고의 선물이지만 하지만 직관이 약점이 되는 순간이 있다. 이런 직관의 오류를 설명하고 직관의 오류를 활용해서 사람들을 움직이게 만드는 방법을 나열해 놓은 책이 ‘넛지’이다.

직관의 단점은 명확하지만 복잡한 세상의 필수템이기 때문에 우리는 직관을 빼고 살 수는 없다. 그럼 우리는 사용자가 불편함에 늪에 빠지지 않도록 하는 방법을 생각하면 좋을 것 같아 ‘넛지’를 가져왔다.

기준점 편향

기준점에 따라 의견을 바꾼다.

‘이 수술을 받은 100명의 환자 중에서 10명이 사망했습니다’ 라는 문구와 ‘이 수술을 받은 100명의 환자 중에서 90명이 성공했습니다’라는 문구가 주어진다면 사람들은 생각하는 기준이 달라져 다른 선택을 하게 합니다. 10명이 사망했다는 정보를 받은 사람들이 수술을 결정하기 힘들어지는 것입니다.

코끼리를 생각하지 말라고 하면 코끼리를 무조건 생각하게 되어있습니다. 사용자에게 제공할 정보가 무엇인지 잘 생각하고, 부정문으로 이야기를 한다면 사용자에게 불필요한 걱정과 생각을 더할 수 있다는 것을 염두에 두는 것이 좋다.

가용성 편향

모르는 것은 저평가하는 경향이 있다.

와이프에게 현대의 프리미엄 브랜드인 제네시스를 설명하는 과정을 1년 이상을 소비했다. 와이프는 제네시스를 테슬라보다 저평가했다. 하지만 스타필드에서 한번 제네시스와 테슬라에 앉아봤다. 그러고 나서는 제네시스를 와이프는 높이 평가하고 폭스바겐, 벤츠보다 제네시스를 더 선호하게 된 계기가 되었다.

소비와 사용을 하게 하기 위해서는 반드시 사용자의 기억에 남게 하라. 좋은 경험을 지속적으로 제공한다면 사용자는 계속 여러분의 서비스를 선호하고 이용하게 될 것이다.

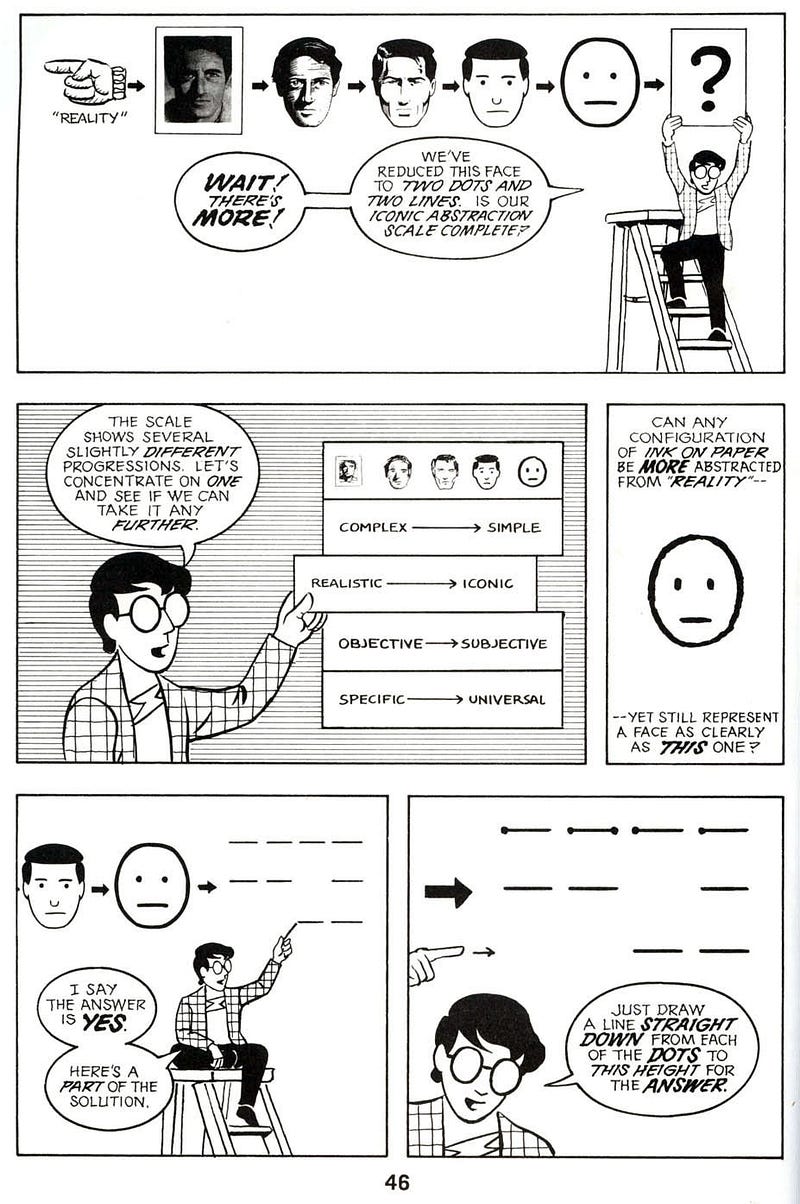

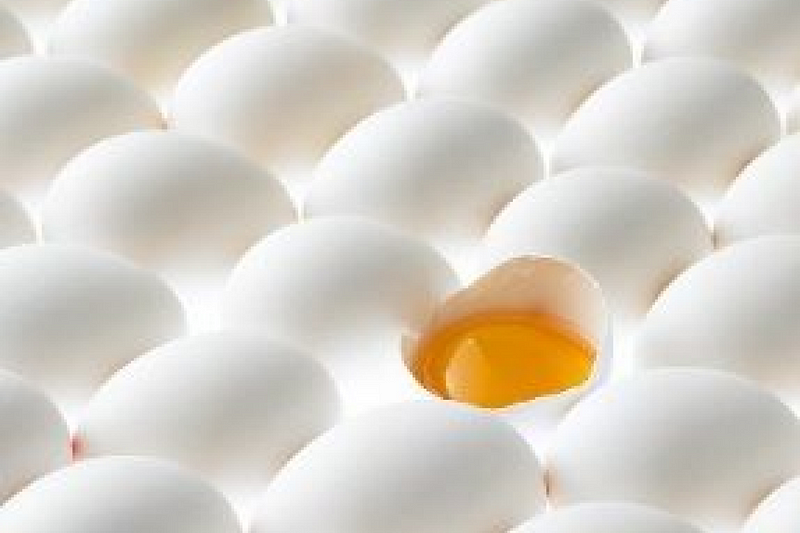

대표성 편향

고정관념으로 판단한다.

버스기사는 대부분 남성을 생각하고, 간호사는 대부분 여성을 떠올리게 된다. 이런 고정 관념을 가지고 평가하는 경향이 있기 때문에, 고정관념이 변화되지 않는 이상 고정관념과 맞서 싸우는데 시간을 보내지 말길 바란다. 그 에너지를 훌륭한 경험을 고민하기에도 우리에게는 시간이 부족하다. 고정관념을 오히려 활용하면 더 쉬운 서비스를 만들 수 있는 키가된다. ‘App Bar를 하단에 배치한다’ 던지 이런 대형의 고정관념에서 포인트를 줄 수 있는 부분을 고민하는 것이 좋다.

손실 회피 편향

잃는 것을 싫어한다.

손해 보는 것이 싫기 때문에 사용자들 대부분 쇼핑을 할 때, 최저가를 검색하고 최저가를 제공하는 서비스에서 소비를 한다. 할인하지 않은 것을 사는 것은 현재 내 자금을 더 많이 잃어버리는 것이기 때문에 사용자들은 이것을 회피하기 위한 노력을 한다.

반대로 사용자가 노력을 한 것을 날아가게 하면 안된다. 한 페이지에 많은 인풋을 제공하는 경우에 조심해야한다. 자동 저장기능을 제공하지 않는 이상 많은 인풋을 잘라서 Step UI를 제공하는 것이 좋다. 혹시나 뒤로가기 버튼을 잘못눌러서 적었던 정보들이 날아가는 순간의 좌절을 사용자에게 제공하지 말자.

현상 유지 편향

변화를 무서워한다.

이것을 가장 잘 활용하는 것이 구독 서비스이다. 구독을 시작하게 되는 순간 끊기 어렵다는 것을 알고 있을 것이다. 특별한 사유 자금 부족, 가격 인상이 일어나지 않는 이상 사용자는 구독 서비스를 해지 하지 않는다.