육아와 코딩, 어쩌면 세상에서 가장 안 어울리는 두 단어의 조합일지도 모릅니다. 저 역시 아이가 태어나기 전까지는 퇴근 후나 주말에 제 서재 책상에 앉아 오롯이 코딩에 집중하는 시간을 즐겼습니다. 최근에는 Gemini CLI를 로컬 환경에 설치해서 이런저런 아이디어를 테스트해보는 재미에 푹 빠져 있었죠. 하지만 아이가 울면 달려가야 하고, 잠깐 잠든 틈을 타 거실 소파에서 노트북을 펼쳐야 하는 육아대디에게 ‘정해진 장소’는 사치였습니다. 매번 자리를 옮길 때마다 개발 환경이 갖춰진 메인 컴퓨터로 돌아가야 하는 불편함은 생각보다 큰 장벽이었습니다. 바로 이 지점에서 저의 고민은 시작되었고, 그 해답은 ‘클라우드’에 있었습니다.

GitHub Codespaces는 장소와 기기에 구애받지 않는 완벽한 클라우드 개발 환경을 제공하며 저의 모든 문제를 해결해주었습니다. 더 이상 특정 컴퓨터에 얽매일 필요 없이, 웹 브라우저만 있다면 아이패드에서도, 가벼운 서브 노트북에서도 일관된 개발 환경에 접속해 중단했던 작업을 바로 이어서 할 수 있게 된 것입니다. 이것은 단순한 편의성 향상을 넘어, 자투리 시간을 활용해 코딩의 흐름을 유지할 수 있게 해준 ‘게임 체인저’였습니다. 이 글은 저처럼 물리적 제약으로 인해 개발 연속성에 어려움을 겪는 분들에게 GitHub Codespaces가 얼마나 강력한 대안이 될 수 있는지, 그리고 어떻게 이를 활용하여 나만의 ‘어디서든 가능한’ 개발 환경을 구축할 수 있는지에 대한 생생한 경험담입니다.

목차

- GitHub Codespaces, 대체 정체가 뭐야?

- 내가 GitHub Codespaces를 선택한 결정적 이유

- 실전! GitHub Codespaces 개발 환경 구축 A to Z

- 최신 사례: Gemini CLI를 Codespaces에서 활용하기

- 비용과 성능, 솔직하게 알아보기

- 마무리: 클라우드 개발 환경의 미래와 현명한 사용법

GitHub Codespaces, 대체 정체가 뭐야?

GitHub Codespaces를 처음 접하는 분들은 ‘그냥 웹에서 돌아가는 코드 에디터 아닌가?’라고 생각할 수 있습니다. 하지만 그 실체는 훨씬 더 강력하고 혁신적입니다. 가장 쉽게 비유하자면, ‘클라우드에 존재하는 나만의 완벽한 개발용 컴퓨터’라고 할 수 있습니다. 우리가 로컬 컴퓨터에 Python, Node.js 같은 런타임과 각종 라이브러리, 그리고 VS Code와 같은 편집기를 설치해 개발 환경을 구성하는 것처럼, Codespaces는 이 모든 과정을 클라우드 상의 가상 머신(컨테이너)에서 대신 해줍니다.

클라우드 속의 완전한 개발 머신

핵심 개념은 ‘컨테이너 기반의 가상화’입니다. 사용자가 Codespaces 세션을 시작하면, GitHub는 프로젝트에 필요한 모든 설정이 담긴 컨테이너 이미지를 기반으로 클라우드 서버에 격리된 개발 환경을 즉시 생성합니다. 이 환경은 단순한 텍스트 편집기가 아니라, 자체적인 컴퓨팅 자원(CPU, RAM, Storage)과 터미널 접근 권한을 가진 완벽한 Linux 머신입니다. 따라서 웹 브라우저의 탭 하나가 강력한 개발 서버에 접속하는 창구가 되는 셈입니다.

이해를 돕기 위해 로컬 환경과 비교해보겠습니다. 로컬에서 작업할 때는 워드프로세서 프로그램을 컴퓨터에 직접 설치해서 문서를 작성하는 것과 같습니다. 파일은 내 컴퓨터 하드디스크에 저장되고, 프로그램의 성능은 내 컴퓨터 사양에 따라 결정됩니다. 반면 GitHub Codespaces는 구글 독스(Google Docs)와 유사합니다. 인터넷만 연결되어 있으면 어떤 기기에서든 브라우저를 열어 문서 작업을 계속할 수 있고, 모든 변경 사항은 클라우드에 실시간으로 저장됩니다. 복잡한 설치 과정 없이 항상 최신 버전의 환경을 사용할 수 있다는 점도 동일합니다. Codespaces는 여기서 한 걸음 더 나아가, 문서 편집뿐만 아니라 소프트웨어 개발에 필요한 모든 도구와 실행 환경까지 클라우드에서 제공하는 것입니다.

VS Code와의 완벽한 통합

GitHub Codespaces의 또 다른 강력함은 세계에서 가장 인기 있는 코드 편집기인 Visual Studio Code(VS Code)와 완벽하게 통합된다는 점입니다. 웹 브라우저에서 실행되는 Codespaces 환경은 우리가 로컬에서 사용하던 VS Code의 인터페이스와 기능, 심지어 단축키까지 거의 그대로 제공합니다. 평소에 사용하던 확장 프로그램(Extensions)을 그대로 설치하여 사용할 수 있으며, 테마나 개인 설정 역시 동기화가 가능합니다.

이 덕분에 개발자들은 새로운 환경에 적응하기 위한 학습 비용을 거의 치르지 않고도 클라우드 개발의 이점을 누릴 수 있습니다. 마치 내 컴퓨터의 VS Code를 그대로 클라우드로 옮겨 놓은 듯한 익숙함 속에서, 더 강력하고 유연한 인프라의 혜택을 받게 되는 것입니다. 터미널을 열어 명령어를 실행하고, 디버거를 붙여 코드를 분석하고, 소스 컨트롤 기능을 이용해 Git 작업을 하는 모든 과정이 로컬 환경과 동일하게 이루어집니다. 이러한 매끄러운 사용자 경험은 Codespaces가 단순한 웹 에디터를 넘어 ‘본격적인 클라우드 IDE(통합 개발 환경)’로 불리는 이유입니다.

내가 GitHub Codespaces를 선택한 결정적 이유

제가 로컬의 Gemini CLI 환경에서 클라우드 기반의 GitHub Codespaces로 전환하게 된 데에는 몇 가지 명확하고 결정적인 이유가 있었습니다. 이는 비단 육아대디뿐만 아니라, 다양한 장소에서 여러 기기를 사용하며 개발 연속성을 유지하고자 하는 모든 개발자에게 해당되는 이야기일 것입니다.

첫째, 장소와 기기로부터의 완전한 해방

가장 큰 이유는 단연 ‘자유’였습니다. 아이를 돌보다 보면 컴퓨터 방, 거실, 심지어는 부모님 댁까지 작업 공간이 수시로 바뀝니다. 로컬 개발 환경은 특정 컴퓨터에 종속되어 있기 때문에, 이러한 이동은 곧 작업의 중단을 의미했습니다. 하지만 GitHub Codespaces를 도입한 후, 저의 개발 환경은 더 이상 특정 하드웨어에 묶여있지 않게 되었습니다. 메인 데스크톱에서 작업하던 코드를 거실의 아이패드에서 브라우저를 열어 곧바로 이어갈 수 있고, 가벼운 서브 노트북으로 카페에 나가서도 동일한 환경에서 작업을 계속할 수 있습니다.

이것이 가능한 이유는 소스 코드뿐만 아니라, Python 버전, 설치된 라이브러리, 환경 변수 등 개발에 필요한 모든 ‘환경’ 자체가 클라우드에 저장되어 있기 때문입니다. 어떤 기기에서 접속하든 저는 항상 동일한 터미널과 동일한 파일 구조, 동일한 실행 결과를 마주하게 됩니다. 이러한 일관성은 잦은 이동 속에서도 개발의 흐름을 깨뜨리지 않고 집중력을 유지하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 더 이상 ‘아, 그 파일은 데스크톱에 있는데…’라며 아쉬워할 필요가 없어진 것입니다.

둘째, ‘내 컴퓨터는 소중하니까요’ – 로컬 환경의 오염 방지

새로운 기술이나 라이브러리를 테스트할 때마다 로컬 컴퓨터에 이것저것 설치하다 보면 시스템이 복잡해지고 지저분해지기 마련입니다. 특히 Python 같은 경우, 프로젝트마다 다른 버전과 패키지 의존성을 관리하기 위해 가상 환경(venv, Conda 등)을 사용하지만, 이 역시 완벽한 격리를 보장해주지는 못할 때가 있습니다. 시스템 전역에 설치되는 도구들과 환경 변수들이 얽히기 시작하면 나중에는 어떤 것이 왜 문제를 일으키는지 파악하기 어려운 ‘의존성 지옥(Dependency Hell)’에 빠지기도 합니다.

GitHub Codespaces는 각 프로젝트별로 완벽하게 격리된 컨테이너 환경을 제공함으로써 이 문제를 원천적으로 해결합니다. 새로운 프로젝트를 시작할 때마다 깨끗한 상태의 가상 머신이 할당되므로, 다른 프로젝트에 어떤 영향을 미칠지 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 마음껏 새로운 패키지를 설치하고 설정을 변경하며 실험하다가, 프로젝트가 끝나거나 환경이 꼬였을 때 해당 Codespace를 삭제해버리면 그만입니다. 마치 일회용 실험 도구를 사용하는 것처럼, 필요할 때 깨끗한 환경을 만들어 쓰고 부담 없이 버릴 수 있는 것입니다. 덕분에 저의 로컬 컴퓨터는 문서 작업이나 웹 서핑 등 본연의 역할에만 충실한 쾌적한 상태를 유지할 수 있게 되었습니다.

셋째, 필요할 때마다 꺼내 쓰는 고성능 컴퓨팅 파워

제가 로컬에서 사용하던 컴퓨터도 나름 괜찮은 사양이었지만, 가끔 대규모 데이터를 처리하거나 복잡한 모델을 컴파일할 때는 한계를 느끼곤 했습니다. 팬이 시끄럽게 돌아가고 다른 작업들이 느려지는 경험은 모두에게 익숙할 것입니다. GitHub Codespaces는 기본적으로 2코어 CPU, 4GB RAM의 준수한 사양을 제공하며, 필요에 따라 최대 32코어, 64GB RAM의 고성능 머신으로 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

이는 마치 평소에는 경차를 타다가 고속도로에 진입할 때 스포츠카로 갈아타는 것과 같습니다. 무거운 빌드나 테스트가 필요할 때만 잠시 고사양 머신을 사용하고, 작업이 끝나면 다시 기본 사양으로 돌아와 비용을 절약할 수 있습니다. 이러한 유연성은 개인 개발자에게는 로컬 컴퓨터 업그레이드에 드는 큰 비용을 절감해주고, 팀 단위에서는 모든 팀원이 동일한 고성능 개발 환경을 공유하여 ‘내 컴퓨터에서는 잘 됐는데…’와 같은 소모적인 논쟁을 줄여주는 효과를 가져옵니다. 클라우드의 강력한 인프라를 필요할 때만 ‘구독’하여 사용하는 합리적인 모델인 셈입니다.

실전! GitHub Codespaces 개발 환경 구축 A to Z

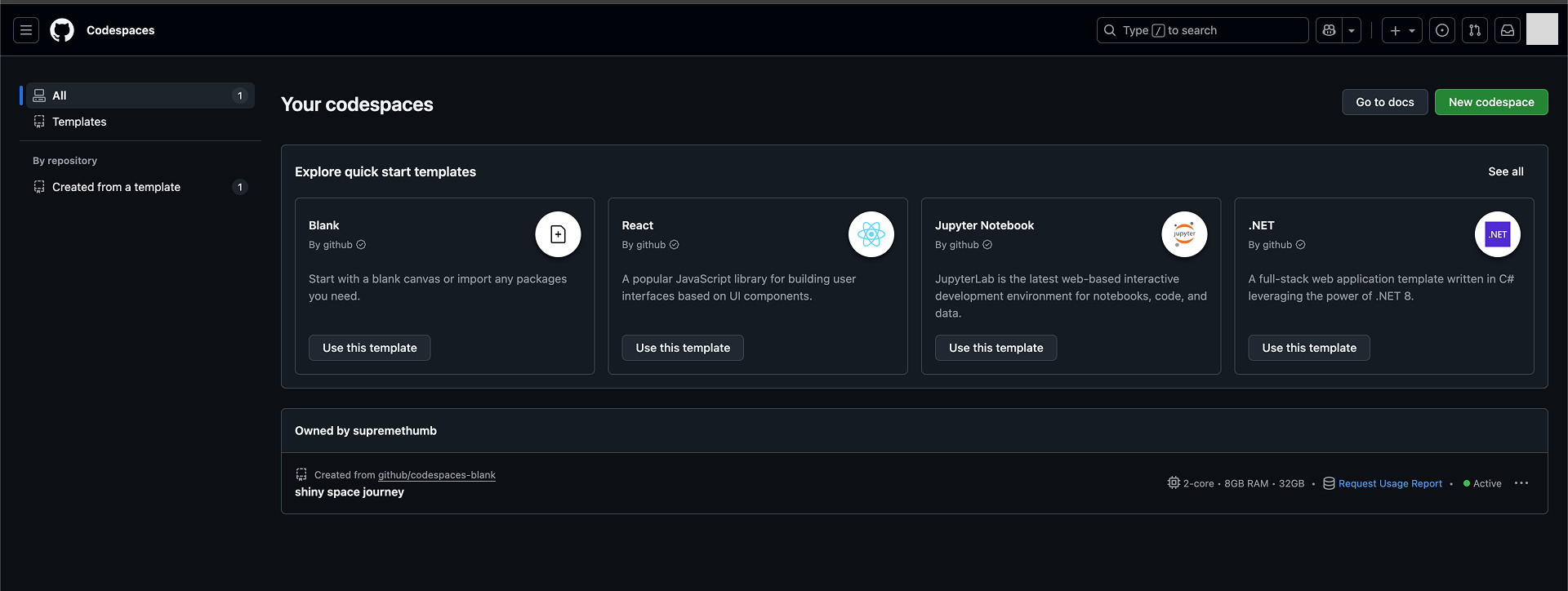

이론적인 장점들을 살펴보았으니, 이제 직접 GitHub Codespaces를 생성하고 기본적인 개발 환경을 설정하는 과정을 단계별로 알아보겠습니다. 과정은 놀라울 정도로 간단하고 직관적입니다.

Codespace 생성하기: 단 세 번의 클릭으로 시작

GitHub Codespaces를 시작하기 위해 필요한 것은 GitHub 계정과 코드를 저장할 Repository(저장소)뿐입니다. 기존에 작업하던 프로젝트가 있다면 해당 저장소에서, 없다면 새로운 저장소를 하나 생성하고 시작할 수 있습니다.

- GitHub 저장소로 이동합니다.

- 녹색

<> Code버튼을 클릭합니다. Codespaces탭을 선택하고Create codespace on main버튼을 클릭합니다.

이게 전부입니다. 버튼을 클릭하면 GitHub는 백그라운드에서 프로젝트를 위한 컨테이너를 준비하기 시작합니다. 몇십 초에서 길어도 1~2분 정도 기다리면, 웹 브라우저에 익숙한 VS Code 인터페이스가 나타나며 모든 준비가 완료됩니다. 왼쪽의 파일 탐색기에는 저장소의 모든 파일이 그대로 보이고, 하단에는 터미널이 열려있어 즉시 ls, pwd 같은 리눅스 명령어를 실행해볼 수 있습니다.

핵심은 .devcontainer – 나만의 맞춤 환경 설계

GitHub Codespaces의 진정한 강력함은 .devcontainer라는 특수한 디렉토리를 통해 개발 환경을 코드로 정의하고 자동화할 수 있다는 점에서 나옵니다. 프로젝트 루트 디렉토리에 .devcontainer 폴더를 만들고 그 안에 devcontainer.json 파일을 추가하면, Codespace가 생성될 때마다 이 설정 파일을 읽어 환경을 자동으로 구성해줍니다.

예를 들어, Python 3.10 버전을 사용하고, VS Code에서 Python 관련 확장 프로그램을 자동으로 설치하며, 컨테이너가 생성된 후에 pip install -r requirements.txt 명령어를 실행하여 필요한 라이브러리를 미리 설치하고 싶다고 가정해 봅시다. 이때 devcontainer.json 파일은 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

JSON

{

"name": "Python 3.10 Project",

"image": "mcr.microsoft.com/devcontainers/python:3.10",

"customizations": {

"vscode": {

"extensions": [

"ms-python.python",

"ms-python.vscode-pylance"

]

}

},

"postCreateCommand": "pip install -r requirements.txt"

}

name: Codespace의 이름을 지정합니다.image: 개발 환경의 기반이 될 도커 이미지를 지정합니다. 여기서는 Microsoft가 제공하는 공식 Python 3.10 이미지를 사용했습니다.customizations.vscode.extensions: Codespace의 VS Code에 자동으로 설치할 확장 프로그램 목록입니다.postCreateCommand: 컨테이너가 생성된 후 실행할 셸 명령어를 지정합니다.

이렇게 설정 파일을 저장소에 포함해두면, 나 자신뿐만 아니라 이 프로젝트에 참여하는 모든 팀원이 Codespace를 생성할 때마다 정확히 동일한 버전의 Python과 라이브러리, VS Code 확장 프로그램이 설치된 환경을 즉시 제공받게 됩니다. 더 이상 “어떤 버전 설치해야 해요?”라고 묻거나, 개발 환경 설정 가이드를 따로 만들어 공유할 필요가 없어지는 것입니다.

로컬 환경과 Codespaces 환경 구축 비교

말로 설명하는 것보다 표로 비교하면 그 차이가 더 명확하게 드러납니다.

| 구분 | 로컬 개발 환경 | GitHub Codespaces |

| 초기 설정 | OS에 맞는 Python, Git 등 수동 설치. 환경 변수 설정. 프로젝트별 가상환경 생성. | devcontainer.json 파일 한 번 작성. 버튼 클릭으로 1~2분 내 환경 자동 생성. |

| 의존성 관리 | requirements.txt를 공유하고 각자 pip install 실행. 버전 충돌 가능성 존재. | postCreateCommand로 자동 설치. 모든 팀원이 동일한 라이브러리 버전을 사용. |

| 에디터 설정 | 각자 VS Code에 필요한 확장 프로그램 수동 설치 및 설정. | customizations 항목에 명시하면 자동으로 모든 팀원에게 동일 확장 프로그램 설치. |

| 협업 | 새로운 팀원 합류 시 개발 환경 설정 가이드를 보고 1시간 이상 소요될 수 있음. | 저장소 접근 권한만 주면 즉시 동일한 개발 환경에서 작업 시작 가능. |

| 자원 | 개인 컴퓨터 사양에 의존적. 무거운 작업 시 다른 업무에 영향. | 필요에 따라 유연하게 CPU/RAM 사양 조절 가능. 로컬 리소스 소모 없음. |

이처럼 GitHub Codespaces는 개발 환경의 ‘설정’이라는 반복적이고 오류가 발생하기 쉬운 과정을 ‘코드’로 자동화함으로써, 개발자가 오롯이 비즈니스 로직 구현이라는 본질에만 집중할 수 있도록 돕습니다.

최신 사례: Gemini CLI를 Codespaces에서 활용하기

이제 이론과 설정을 넘어, 제가 겪었던 실제 문제, 즉 Gemini CLI를 클라우드 환경에서 사용하는 구체적인 사례를 살펴보겠습니다. 이 과정은 GitHub Codespaces가 얼마나 실용적이고 강력한지를 명확히 보여줄 것입니다.

Codespaces에 Gemini CLI 환경 구축하기

먼저, Gemini API를 사용하기 위한 Python 프로젝트 환경을 Codespaces에 구축했습니다. 앞서 설명한 .devcontainer 설정을 활용하여 Python 3.10 환경을 기반으로 하고, 필요한 라이브러리인 google-generativeai가 자동으로 설치되도록 구성했습니다.

.devcontainer/devcontainer.json 파일:

JSON

{

"name": "Gemini CLI Project",

"image": "mcr.microsoft.com/devcontainers/python:3.10",

"postCreateCommand": "pip install google-generativeai"

}

그리고 프로젝트 루트에 requirements.txt를 만들 필요도 없이, postCreateCommand에 직접 설치 명령어를 넣었습니다. 이렇게 저장소에 푸시해두고 Codespace를 생성하자, 잠시 후 터미널이 열렸을 때 이미 google-generativeai 라이브러리가 설치된 깔끔한 Python 환경이 저를 맞이했습니다.

API 키와 같은 민감 정보의 안전한 관리

API를 사용하려면 인증을 위한 API 키가 필요합니다. 이런 민감한 정보를 소스 코드에 직접 하드코딩하는 것은 매우 위험한 일입니다. GitHub Codespaces는 이러한 비밀 정보를 안전하게 관리할 수 있도록 ‘Secrets’ 기능을 제공합니다.

- GitHub 저장소의

Settings>Secrets and variables>Codespaces메뉴로 이동합니다. New repository secret버튼을 클릭합니다.Name에는GOOGLE_API_KEY와 같이 환경 변수로 사용할 이름을,Value에는 발급받은 실제 API 키를 입력하고 저장합니다.

이렇게 저장된 Secret은 Codespace 환경이 시작될 때 자동으로 환경 변수로 주입됩니다. 따라서 코드에서는 소스 코드 노출 위험 없이 os.environ.get('GOOGLE_API_KEY')와 같은 방식으로 안전하게 API 키를 불러와 사용할 수 있습니다. 이는 로컬 환경에서 .env 파일을 만들어 관리하고 .gitignore에 추가하는 번거로운 과정을 대체하는, 훨씬 더 안전하고 편리한 방법입니다.

언제 어디서든 Gemini와 대화하기

모든 설정이 완료된 후, 간단한 Python 스크립트(main.py)를 작성하여 Gemini CLI의 기능을 테스트했습니다.

main.py 파일:

Python

import google.generativeai as genai

import os

# Codespaces Secrets를 통해 주입된 API 키 사용

api_key = os.environ.get('GOOGLE_API_KEY')

if not api_key:

raise ValueError("API 키가 설정되지 않았습니다. Codespaces Secrets를 확인해주세요.")

genai.configure(api_key=api_key)

# 텍스트 생성 모델 초기화

model = genai.GenerativeModel('gemini-pro')

# 사용자 입력 받기

prompt = input("무엇이 궁금하신가요? >> ")

# API 호출 및 응답 출력

response = model.generate_content(prompt)

print("Gemini의 답변:")

print(response.text)

이제 터미널에서 python main.py 명령을 실행하기만 하면 됩니다. 아이가 잠든 틈에 거실 소파에 앉아 아이패드로 접속해서 이 명령을 실행하든, 외출해서 카페의 노트북으로 실행하든, 결과는 항상 동일합니다. 로컬 컴퓨터의 성능이나 설치된 프로그램에 대해 전혀 신경 쓸 필요 없이, 오직 아이디어와 코드에만 집중할 수 있는 환경이 완성된 것입니다. 이 경험은 저에게 ‘코딩’이라는 행위가 특정 ‘장소’나 ‘기기’에 얽매이지 않고 오직 ‘생각’과 ‘네트워크’만으로 가능하다는 새로운 차원의 자유를 안겨주었습니다.

비용과 성능, 솔직하게 알아보기

GitHub Codespaces는 매우 강력한 도구이지만, 클라우드 서비스인 만큼 비용 정책에 대한 이해가 반드시 필요합니다. 다행히 GitHub는 개인 사용자를 위해 매달 일정량의 무료 사용량을 제공하며, 그 이후에는 사용한 만큼만 비용을 지불하는 합리적인 과금 체계를 가지고 있습니다.

무료 사용량과 과금 방식

GitHub 계정 유형(Free, Pro, Team 등)에 따라 매달 제공되는 무료 사용량이 다릅니다. 예를 들어, 개인 무료 계정(Free plan) 사용자의 경우에도 매월 일정 시간의 ‘코어 시간(core-hours)’과 일정 용량의 ‘스토리지’를 무료로 제공받습니다. (이 정책은 변경될 수 있으니 공식 문서를 확인하는 것이 가장 정확합니다.)

‘코어 시간’은 CPU 코어 수와 사용 시간을 곱한 개념입니다. 예를 들어, 2코어 머신을 1시간 사용하면 2 코어-시간이 차감되고, 4코어 머신을 1시간 사용하면 4 코어-시간이 차감됩니다. 스토리지는 생성된 Codespace 환경이 차지하는 디스크 공간에 대해 월 단위로 비용이 부과됩니다. 무료 사용량을 모두 소진하면, 그 이후부터는 사용한 만큼의 비용이 등록된 결제 수단으로 청구됩니다.

비용 절약을 위한 현명한 사용 습관

비용이 부담된다면 몇 가지 팁을 통해 지출을 최소화할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 ‘사용하지 않을 때는 꺼두는 것’입니다. GitHub Codespaces는 기본적으로 30분 동안 아무런 활동이 없으면 자동으로 중지(stop)되어 불필요한 코어-시간 차감을 막아줍니다. 이 시간은 설정에서 더 짧게 변경할 수도 있습니다. 중지된 Codespace는 컴퓨팅 자원을 사용하지 않으므로 비용이 발생하지 않으며(스토리지 비용은 계속 발생), 나중에 다시 시작하면 이전 작업 상태 그대로 이어서 할 수 있습니다.

또한, 프로젝트의 성격에 맞게 적절한 머신 사양을 선택하는 것이 중요합니다. 간단한 웹 프론트엔드 개발이나 스크립트 작성에는 기본 사양인 2코어 머신으로도 충분합니다. 굳이 필요하지 않은데 고사양 머신을 선택하면 코어-시간이 빠르게 소진될 수 있습니다. 마지막으로, 더 이상 사용하지 않는 Codespace는 깨끗하게 삭제(delete)하여 불필요한 스토리지 비용이 발생하지 않도록 관리하는 습관이 필요합니다. GitHub 대시보드에서 현재 활성화된 Codespace 목록과 월별 사용량을 쉽게 확인할 수 있으므로, 주기적으로 점검하며 관리하는 것이 좋습니다.

마무리: 클라우드 개발 환경의 미래와 현명한 사용법

로컬 컴퓨터에 묶여 있던 저의 개발 환경을 GitHub Codespaces라는 클라우드 날개를 달아 해방시킨 경험은 단순한 생산성 향상 그 이상이었습니다. 그것은 언제 어디서든 아이디어를 코드로 구현할 수 있다는 자신감과, 육아라는 현실 속에서도 개발자로서의 정체성을 잃지 않을 수 있다는 안도감을 주었습니다. 이제 개발 환경은 더 이상 특정 하드웨어의 사양이나 설치된 소프트웨어 목록이 아니라, 필요할 때마다 네트워크를 통해 불러오는 하나의 ‘상태(state)’가 되었습니다.

GitHub Codespaces가 제시하는 클라우드 기반 개발 환경은 ‘서비스로서의 개발 환경(Development Environment as a Service)’이라는 패러다임의 전환을 상징합니다. 이는 개발의 진입 장벽을 낮추고, 팀원 간의 협업을 극적으로 간소화하며, 모든 개발자에게 필요에 따라 확장 가능한 강력한 컴퓨팅 자원을 제공합니다. 물론 이러한 편리함 뒤에는 인터넷 연결이 필수적이라는 점, 그리고 비용 관리에 신경 써야 한다는 점과 같은 몇 가지 주의사항이 따릅니다. 하지만 이러한 단점을 상쇄하고도 남을 만큼, 장소와 기기로부터의 자유, 일관되고 재현 가능한 개발 환경, 그리고 로컬 시스템의 청결 유지라는 장점은 충분히 매력적입니다.

만약 당신이 저처럼 잦은 이동으로 인해 작업의 연속성이 끊기거나, 새로운 팀원의 개발 환경 설정에 많은 시간을 쏟고 있거나, 혹은 단순히 내 컴퓨터를 깨끗하게 유지하며 다양한 기술을 실험해보고 싶다면, GitHub Codespaces는 분명 투자할 가치가 있는 훌륭한 선택지가 될 것입니다. 작은 시작이 당신의 개발 라이프스타일을 극적으로 바꾸어 놓을지도 모릅니다.